書評「戦争は女の顔をしていない」スヴェトラーナ・アレクシェービッチ著

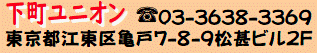

下町ユニオンニュース 2021年11月号より

第二次世界大戦の1941年からのソ連へのドイツ軍侵攻により、軍人民間人2700万人が死亡。スターリン政権は、「大祖国戦争」として従軍を呼び掛け、志願した15歳から30歳までの女性約100万人が最前線で闘った。「チェルノブイリの祈り」の作者でもあるスヴェトラーナ・アレクシェービッチが、500人の女性たちの証言を集めた本である。

女性たちは、狙撃兵、飛行士、高射砲兵、機関銃兵、爆撃手、軍医、看護師、航空整備士、洗濯係、料理係などあらゆる場所で、軍曹、少尉、中尉等の肩書をもちながら、「男以上に」命がけで戦っていく。一方、ナチスドイツ軍に村ごと焼かれたウクライナ、ベラルーシの女性たちは、パルチザンとして銃を手に戦った。

過酷な軍隊組織に参加した彼女たちが戦後語った言葉には、「どこでどう戦って勝利した」との戦記のような証言はなく、「長いおさげ髪を切るときに皆で泣いた」「捨てる事になっても前日ハイヒールを買って荷物に隠した」「花を銃にさして懲罰を受けた」などの正直な感情を大事に語るのだ。

ドイツ兵の捕虜にパンを分けたこと、おばあさんが進軍する隊列の横でお祈りをつぶやき、皆涙を流した事、共に闘った夫が戦死したとき、遺体をその場に埋めることを拒否して故郷まで運んだこと・・・戦争の姿が感情を伴って形をみせてくる証言。

さらに実感するのは、女性の身体性。若い彼女たちの生理現象への対応もなく行進しながら血を流し、「戦場で一番恐ろしかったのは、男のパンツを履いていることだよ」「下着も綿もないから草で脚が緑になる。」というリアルな証言。生理も止まってしまう中で、彼女たちは女性に戻れるのか、死ぬのは怖くないけど顔を打たれるのは嫌だと嘆く。

男性たちから投げつけられる言葉は、「まともに戦えるのか」か「仲間だけど嫁にはしない」のどちらかであり、決して対等な関係ではなかった。一番彼女たちを苦しめたのは、命がけの戦争から帰った時、男は英雄、女性たちは「あばずれ」「良妻賢母にはなれない」と言われ、差別と蔑視の中で生活することを強いられたことである。

証言を読めば読むほどに、史実からジェンダーの視点で戦争の非人間性を訴えている。

分厚い証言集の前に、エピソードが漫画で描かれているコミックス(小梅けいと作画・角川)がお勧めです。 (山本裕子)