自治会活動から「社会」を考える。

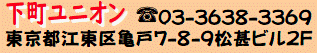

下町ユニオンニュース 2025年7月号 「リレーエッセイ 私の小箱」より

数年前、自治会の班長さんの順番が回ってきたので引き受けた。これはこうあるべきでないのか?、などと考え、思った通り発言していたら、いつの間にか、400世帯ほどの自治会会長になってしまっていた。結果としてそうなっただけなのだが、新しい多くの経験ができた。

一番実感したのが、地域が立体的に見えてくるようになったという感覚だ。のっぺらぼうな場所ではなく、様々な人が暮らし、いろいろな意見が渦巻いてもいる。

自治会員の行政等への要望事項の交渉担当としていろいろと出向いた。道路の問題で土木事務所や警察、ゴミ収集問題では資源循環局、鉄道の騒音問題では当該の会社と。

できるものはできる、できないものはできないのだが、しっかりと理屈を通さなくてはならないという点ではユニオン活動と同じだ。

道路にはみ出した植栽が通行のじゃまになっているという意見を携えて剪定の御願いに行くこともある。気まずかったり、ヒートアップしがちな個人対個人の交渉ではなく、「自治会」という機能が間に入ることで、結果として通行の支障がなくなり、不快感を隣人に向けてしまうこともなくなり、また自宅の緑が道路にはみ出していないか気遣いをするようになる、という変化を起こせたのなら、地域全体の「良いこと」が増えたのであり、その活動も「楽しい」ものになる。

しかし、ゴミ出しルールが守られない後始末の対応を迫られる場面では「終わり」がない。

①無分別、②収集日と違う、③有料回収となる粗大ゴミを放置する、といった場合、取り残されたゴミが残ってしまう状態となるのだが、「全くしょうがないなあ」で終わらせずに、少し丁寧に考えると、これは結局「社会」というものがどう考えられているかの結果であることがわかる。

社会が、「自己責任」で孤立完結した「個人」と「個人」が集まっているというイメージの場合、「自己」の役に立たないものは「ゴミ」として「自己」から切断すればそれで完了だとされてしまう。しかし、「ゴミ」は物質であり、様々な選別や処理を経て、すなわち、それらの作業をする人を経て、また別の物質に姿を変えなくてはならない。

本来そのような全体を「私たち」として考える事が、「自治」とか、「社会」とかいう言葉の意味ではなかったのか。とすれば、ゴミ問題は「社会」を自らが構成していくものとして理解しているかどうか、様々な労働によって「私たち」が成立していることを実感できているのかどうかの指標となる。

そのような「私たち」であれば、ゴミ出しのルールも他の人の「労働」との関係で作られたものであると納得し、もっと良いものに変えていく志向が生まれるのではないか。そして、他の人が行う「ストライキ」も「自己」と切断された「迷惑」ではなく、「私たちが社会を作り上げている」という「力」の確信になるに違いない。

敬遠されがちな自治会活動だが、そのようなことを考えさせるだけの射程をもっているように思う。 (ビルメンユニオン I)