最低賃金ものがたり 5

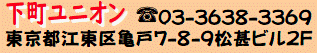

下町ユニオンニュース 2025年6月号より

最低賃金はどのように決まるのか その②

余りにも大きい地域間格差

前回、日本の場合、都道府県別に異なる最低賃金が決められて全国単位の統一した最低賃金がないことを前回お伝えしました。各都道府県は、A・B・Cという3つのランクに分けられています。東京など金額の高い都道府県がA、次いでB、Cランクという順です。3区分のうち、どのランクに所属するのかは、一人あたり県民所得や1世帯あたり消費支出など複数の経済指標から作成される「総合指数」をもとに検討されています。

地域別最低賃金の金額は、最低金額が最高金額の85%前後となる時期が長く続いていました。これ自体問題があるのですが、2009年以降になると、最高金額の80%を下回り、75%前後となる時期が長く続きました。地域格差が拡大してきたということです。2004年には時給で104円だった格差がわずか十年間で2倍以上に拡大しています。

年間2千時間で換算すると、年収40万円を超える地域格差が生み出されてきたことになります。経済全体の一極集中が背景にあるとはいえ、余りにも大きすぎる地域格差は、もはや政府も無視できない程に至っています。

このような格差の原因は、ランク制度そのものにもあります。中央最低賃金審議会が示してきた引き上げの「目安額」は、ずっと、ランク別に示されてきました。そして低い地域ほど低い引き上げ額が長年提示されてきたのです。これでは格差が広がるのは当然です。

また、最低賃金で働く人が生活保護を受給する人よりも収入が低くなるのはおかしい、という議論から、Aランクに属する東京などで最低賃金が大きく引き上げられ、格差がより広がったという経緯がありました。これには、生活保護の生計費の基準においても、生活保護独自の、地域ごとに異なる独自のランク区分があることが、影響しています。

都道府県を3区分に分けるランク制度は、根本的な再考を求められているのではないでしょうか。次回は、必要な生計費が、都市部と地方でそれほどに違うのかについて、考えてみたいと思います。(K・M)