最低賃金ものがたり 4

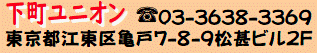

下町ユニオンニュース 2025年5月号より

最低賃金はどのように決まるのか その①

今回は、最低賃金の決まり方についてです。

法律で決める最低賃金を「法定最低賃金」と呼びます。

日本は、この「法定最低賃金」です。

一方、各国の最低賃金の決定方式を見ると「法定」ではなく、労働協約で決める方式の国もあります。

最低賃金が法定でない国は労働組合の力が強い国が多く、アイスランドなど、非常に高水準の国もあります。

さて、日本に戻ります。日本は「法定」で、最低賃金はほぼ、公益委員、使用者委員、労働者委員の3者構成での「審議会方式」で決められます。

「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の支払能力」を考慮して、審議されます。

決定までの流れをみてみましょう。

毎年6~7月頃に、厚労大臣から中央最低賃金審議会に「目安額」を出すよう諮問(意見をたずね求めること)がされ、同審議会で公・労・使の三者で審議、7月下旬をめどに目安を決定します。

その後各地で「地方最低賃金審議会」が開催され、目安額を参考に審議し、金額が決定されます。

各都道府県の労働局長から公示され効力が発生する、という流れです。

日本の最低賃金の特徴の一つは、地域別に異なる金額が決められるしくみになっていることです。

アメリカなどでも州など地域単位の最低賃金はありますが、それは国全体の最低賃金への上乗せとしての規定です。

二つ目は、地域で決める形式をとっているのにもかかわらず、中央審議会が引き上げ幅の参考にすべき金額をランク別に示す「目安額」というものを出し、「地域別最低賃金の全国的整合性を図る」「拘束するものではない」と言いながら、地域での審議に少なくない影響力を及ぼしていることです。

そのため「目安制度」という用語まであります。

誰が決めるのかを曖昧にしかねないという点で、妥当性に疑問が残ります。

また、ILOの最低賃金決定に関する勧告第135号(日本は未批准)は、生計費その他の経済的条件の変化を考慮に入れて随時調整することを求めています。

近年の物価の急上昇は世界に共通の傾向ですが、イギリスやフランスでは、その対応としてこの間、一年に複数回の最低賃金の改定が行われました。

フランスも基本的には審議会で年1回の改定なのですが、消費者物価指数が前回の改定時より2%以上上昇した場合には、上昇分だけ金額を改定する「物価スライド制」が採用されています。

ユニオンも参加する「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」でも、物価上昇への対応として年2回の改定を求めています。

そして何よりも、最低賃金が、求めている「労働者の生活の安定」となるためには、どのような金額が必要であり妥当なのか、当事者の声がより反映される審議にしていくことが、一番大切なのではないでしょうか。(K.M)